栄匠堂記事一覧

-

-

2019/03/01 -茶道具・華道具・書道具

代表的な硯の種類 硯には「和硯」と「唐硯」がございます。どちらも代表的なもの、有名なもの、価値のあるものは高値で取引されることがあります。 代表的な和硯 日本での硯の材料産地は、「山口県宇部市の赤間石 …

-

-

2019/02/16 -陶磁器

日本六古窯(にほんろっこよう) 日本六古窯とは日本に古くからある陶磁器窯の中でも、中世から現在まで生産が続く6つの窯、「瀬戸、越前、常滑、信楽、丹波、備前」のことです。朝鮮半島や中国からの渡来人から伝 …

-

-

2019/02/16 -買取事例

ホームページをご覧になられた京都市右京区のお客様からお電話を頂き、骨董品の査定及び買取にお伺いしました。 お電話頂いた内容は、ご自宅を売却をされる予定で自宅を整理されていらっしゃり、ご親族の方が収集さ …

-

-

2018/10/23 -美術品・芸術品作家

野々村仁清(ののむら にんせい) 生没年不詳(江戸前期17世紀後半)。丹羽国桑田郡野々村(現・京都府南丹市美山町大野)出身。通称・清右衛門。京焼の名工。 若くして京都の粟田口や瀬戸(愛知県)で修行し陶 …

-

-

2018/09/02 -掛軸・書画

掛軸には種類や用途があります 掛軸の代表的な種類には「祝儀掛け」「節句掛け」「花鳥画」「動物画」「山水画」「神仏画」など、季節感のある花鳥や植物、美しい自然、猛々しい獣や幻獣を描いたもの、これらを合わ …

-

-

2018/08/13 -芸術と骨董に関する歴史

伝統工芸品は土地の風土を背景に、長い年月を経て人々によって育まれ、日本の歴史を綴りながら受け継がれてきました。伝統的な技術・技法により作られている「伝統工芸品」は、手作りならではの素朴な味わい、優れた …

-

-

2018/07/02 -芸術と骨董に関する歴史, 陶磁器

京焼・清水焼とは 一般的に「京焼」は桃山末期~江戸末期までに京都市内の窯で造られた焼き物の総称であり、「清水焼(きよみずやき)」は明治~現代までに焼かれたものを指します。 また、京都で焼かれた焼き物、 …

-

-

2018/06/07 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

川端玉章(かわばた ぎょくしょう) 1842年~1913年(大正2年) 京都生まれ。別号に敬亭、璋翁。 1842年、京都高倉二条瓦町に生まれます。父は蒔絵師で、自らも蒔絵を学びます。 1852年に円山 …

-

-

宮川香山(みやがわ こうざん) 1842年~1916年(大正5年) 宮川香山は幕末~明治にかけて活躍した陶芸家です。 1842年、京都の真葛ヶ原(まくずがはら)に生まれます。(真葛ヶ原…現在の円山公園 …

-

-

2018/05/24 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

加納夏雄(かのう なつお) 1828年~1898年(明治31年)、京都生まれ。本姓は伏見。 加納夏雄(かのう なつお)は幕末~明治にかけて活躍した彫金家です。 1828年に京都柳馬場御池通りで生まれ、 …

-

-

2018/05/22 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

竹内栖鳳(たけうち せいほう) 1864年~1942年、京都市生。 竹内栖鳳は、明治中期から昭和初期にかけて京都画壇で活躍した日本画家です。 横山大観(よこやま たいかん)と並ぶ第一回文化勲章受章者で …

-

-

2018/05/17 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

幸野楳嶺 (こうの ばいれい) 江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍した日本画家です。 四条派・円山派の流れを汲んだ写実的な描写が特徴で、特に花鳥画では広く名を知られています。 1844年に京都市 …

-

-

2018/05/04 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

望月玉泉(もちづき ぎょくせん) 1834年~1913年(大正2年)、京都室町竹屋町生。 望月玉泉は明治から大正にかけて活躍した日本画家で、望月派という江戸時代から続く京都の絵師の家系に生まれました。 …

-

-

2018/05/04 -買取事例

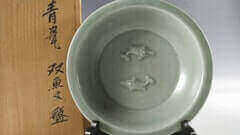

京都市右京区のお客様よりお持込がございました。 ホームページを見て非常に好感が持てた、と仰って頂いた京都市右京区からお越しのお客様。大切な品々をお持込み頂き、誠にありがとうございました。 今回のお持込 …

-

-

2018/04/27 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

上村松園(うえむら しょうえん) 1875年(明治8年)~1949年(昭和24年)、本名・上村津禰(うえむら つね)。 京都市下京区四条通御幸町の薄茶屋「ちきり屋」の次女として生まれます。 早くから絵 …

-

-

2018/04/26 -彫刻・象牙・武具, 骨董品・アンティーク・古美術

印籠とは 印籠(いんろう)は、古くは室町時代(1336年~1573年)に中国の明(1368年~1644年)から伝わったと言われています。 元々は印判や印肉を入れるための容器でしたが、後に薬入れとして使 …

-

-

2018/04/24 -彫刻・象牙・武具

根付とは 根付(ねつけ)は、江戸時代(1603年~1868年)に煙草入れや印籠、巾着などを腰の帯に下げて持ち歩く際、腰から滑り落ちないように留め具の役割をしていた道具です。大きさは3~4cm程度で手の …

-

-

2018/04/16 -茶道具・華道具・書道具

風炉先屏風とは お茶室で使われる二つ折りの屏風のことを指します。 「風炉先(ふろさき)」と略して呼ばれることが多いのですが、正確には「風炉先屏風(ふろさきびょうぶ)」と言います。 室町時代(1336~ …

-

-

2018/04/09 -美術品・芸術品作家, 芸術と骨董に関する歴史

帝室技芸員とは 帝室技芸員とは1890年(明治23年)~1944年(昭和19年)までに、当時の宮内省(現在の宮内庁の前身)から任命された美術家や工芸家のことを指します。 帝室技芸員制度には、優れた工芸 …

-

-

2018/04/05 -絵画(日本画・洋画), 美術品・芸術品作家

鏑木清方(かぶらき きよかた) 1878年(明治11年)~1972年(昭和47年) 東京神田佐久間町生まれ。本名は鏑木健一。 父は戯作者でジャーナリストの条野採菊(じょうの さいぎく)。 1891年( …

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

書道具 陶磁器

陶磁器 掛け軸・書画

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画