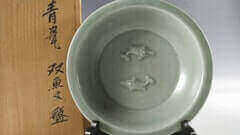

清水 卯一

人間国宝として名高い日本の陶芸家・清水 卯一(しみず ういち)は、1926年に京焼陶磁器卸問屋の長男として京都市東山区五条に生まれました。

人間国宝として名高い日本の陶芸家・清水 卯一(しみず ういち)は、1926年に京焼陶磁器卸問屋の長男として京都市東山区五条に生まれました。

14歳で石黒宗麿に師事し、通い弟子として陶芸を学びましたが、国の戦時体制強化以後は自宅にろくろ場を設けて自作を開始しました。

戦争によって退廃した人々に「心やすまる、温かみのある作品を観ていただきたい」という思いと、「感激一瞬」を生涯のテーマとし、絶えず人々の心に感激を与える作品を追求し、やきものへの世界にのめり込んでいきます。

京都五条坂から滋賀県湖西地方の蓬莱山の麓に工房を移してからは、土と石を湖西から湖北まで探し求めました。

出土した土を自ら製錬し、石をスタンパーで粉砕・振るいにかけて用いたことからも、土と釉薬にこだわっていたことが伺えます。

特に青磁の作品に優れ、深い青と金色にも見える口縁の美しいコントラストが多くの人を魅了しています。

1958年のブリュッセル万国博覧会にてグランプリを獲得。

1985年に人間国宝に認定され、後に紫綬褒章の受章、京都市文化功労者表彰と高い評価を得ています。

14代 楽吉左衛門製作 赤楽茶碗

樂 吉左衞門(らく きちざえもん)は千家十職の一つで、楽焼の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々襲名している名称です。令和元年(2019年)7月には16代が襲名しました。

樂 吉左衞門(らく きちざえもん)は千家十職の一つで、楽焼の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々襲名している名称です。令和元年(2019年)7月には16代が襲名しました。

16世紀後半(天正年間)、瓦職人だった長次郎が千利休の指導により、聚楽第を建造する際に土中から掘り出された土(聚楽土)を使って焼いた「聚楽焼」(じゅらくやき)が始まりとされています。

一般的に楽焼は、電動轆轤(ろくろ)や蹴轆轤(けろくろ-足で蹴って回す轆轤)を使用せず、手とへらだけで成形する「手捏ね」(てづくね)と呼ばれる方法で成形されます。

手捏ねによって生じるわずかな歪みと厚みは、千利休らの嗜好が反映されています。

赤楽茶碗は赤褐色の釉(うわぐすり)をかけたものと、赤土を素焼きして透明の釉薬をかけたものがあります。

また、楽焼には黒(黒楽)と赤(赤楽)がありますが、利休の逸話では、秀吉は赤楽を好んだと紹介されています。

11代 三輪休雪 茶碗

川喜田 半泥子(かわきた はんでいし)は1878年に、200年(15代)以上続く豪商の家に生まれました。

川喜田 半泥子(かわきた はんでいし)は1878年に、200年(15代)以上続く豪商の家に生まれました。

1903年に百五銀行の取締役に就任し、その後第6代頭取となって以降、他の銀行の頭取、三重県財界の重鎮としていくつもの会社の要職も務めました。

陶芸は趣味として始め、50歳を過ぎてから本格的に作陶するようになり、1933年には千歳山の自宅に窯を開きました。戦後は津市郊外の廣永に窯を移し、会社組織の廣永陶苑を設立。型にとらわれない自由でおおらかな作風で、生涯に生みだした作品は3万点とも5万点とも言われ、その大半が茶碗でした。

近代陶芸界も大きな足跡を残した半泥子の作品は「東の魯山人、西の半泥子」などと称され、高い評価を受けています。

11代三輪休雪 茶碗

三輪休雪(みわきゅうせつ)は山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が代々襲名している陶芸作家としての名跡です。

三輪休雪(みわきゅうせつ)は山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が代々襲名している陶芸作家としての名跡です。

写真の作品は近現代陶芸において兄弟では初の人間国宝受賞(1983年)となった11代三輪休雪(1967年継承)の作品で、萩焼の伝統を継承しながら、白釉を基調とした大胆な作風です。裏千家十五代家元である千玄室(斎号:鵬雲斎)の書付が見られます。

三輪窯は江戸時代寛文年間に起こったと言われ、代々坂高麗左衛門の坂窯と共に萩藩の御用窯を務めていた由緒ある窯元です。

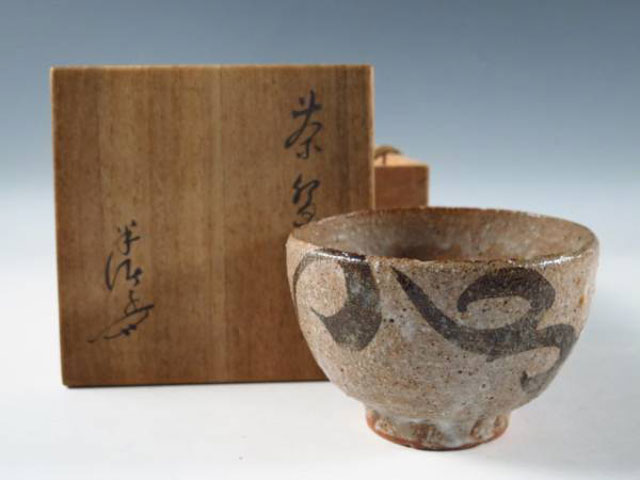

唐津焼 茶碗

素朴さがあり、無地や簡素な筆致文様が特徴的な唐津焼。その飾り気のなさが茶道具として好まれ、また花入、皿など様々な器種が作られました。

素朴さがあり、無地や簡素な筆致文様が特徴的な唐津焼。その飾り気のなさが茶道具として好まれ、また花入、皿など様々な器種が作られました。

佐賀県唐津市をはじめとする広い地域で焼かれた陶器の総称であるこのやきものは、文禄・慶長の役(別名やきもの戦争)で朝鮮系の陶工が移住してきた背景に関係があるとされています。その陶工の中には後に有田で伊万里焼の磁器制作を行うことになる陶工もいました。その為、有田の窯には唐津焼を焼成していた時期もあり、伊万里焼は唐津焼の影響を受けた可能性も否定できません。

また美濃焼の発展に伴い、織部など作調に影響を受けた作品も登場。

唐津焼は日本の陶磁器発展の代表となるやきものに深く関わっていた重要な存在です。

備前焼 茶碗

備前焼備前焼は岡山県備前市で作られる陶磁器で、日本六古窯の一つです。古墳時代や平安時代に作られた須恵器がルーツで、現在でも作られています。

田んぼの底から掘り起こした土と、鉄分を多く含む土とを混ぜ合わせ、釉薬を使わずに焼締められ、茶褐色の地肌が特徴です。

土の配合で模様が変わり、一つとして同じものが有りません。また、使うほどに味が出ると言われ人気があります。

ぜひこの備前の茶碗で、茶を嗜んでみてください。

備前焼備前焼は岡山県備前市で作られる陶磁器で、日本六古窯の一つです。古墳時代や平安時代に作られた須恵器がルーツで、現在でも作られています。

田んぼの底から掘り起こした土と、鉄分を多く含む土とを混ぜ合わせ、釉薬を使わずに焼締められ、茶褐色の地肌が特徴です。

土の配合で模様が変わり、一つとして同じものが有りません。また、使うほどに味が出ると言われ人気があります。

ぜひこの備前の茶碗で、茶を嗜んでみてください。

萩焼 茶碗

萩焼は山口県のやきものです。茶の湯の世界では格が高く、茶人に愛されたやきものの一つです。

萩焼は山口県のやきものです。茶の湯の世界では格が高く、茶人に愛されたやきものの一つです。

朝鮮の陶工を起源としており、初期の萩焼は高麗茶碗の写しや、施釉陶器を移入している傾向がありますが、それは部分的な採用に留まり独自性を持った造形表現を制作していきました。

模様などの装飾はあまりなく、透明な釉や白く濁った白釉などがほとんど。

「萩の七化け」という現象があり、ヒビのような線の貫入(かんにゅう)や、使う度に線や穴に茶や水分が器にしみ込むことにより、色味の変化を引き起こし味わいを見せます。

楽吉左衛門 黒楽茶碗(覚々斎 書付)

楽焼は楽家を本窯とし、楽家四代一入の庶子一元による玉水焼、また一入の門人であった長左衛門が金沢で開窯した大樋焼があります。

楽焼は茶人・千利休の創意のもと誕生したため、茶の湯とともに発展し、特に茶碗は利休の詫び茶の美意識が詰まった作品になっています。

楽焼は楽家を本窯とし、楽家四代一入の庶子一元による玉水焼、また一入の門人であった長左衛門が金沢で開窯した大樋焼があります。

楽焼は茶人・千利休の創意のもと誕生したため、茶の湯とともに発展し、特に茶碗は利休の詫び茶の美意識が詰まった作品になっています。

黒楽は楽焼のひとつで、 黒色不透明の釉(うわぐすり)をかけて焼いたものです。

覚々斎(かくかくさい 延宝6年(1678)~享保15年(1730))は表千家6代。

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

書道具 陶磁器

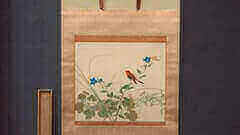

陶磁器 掛け軸・書画

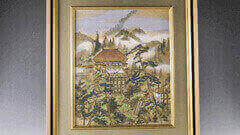

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画