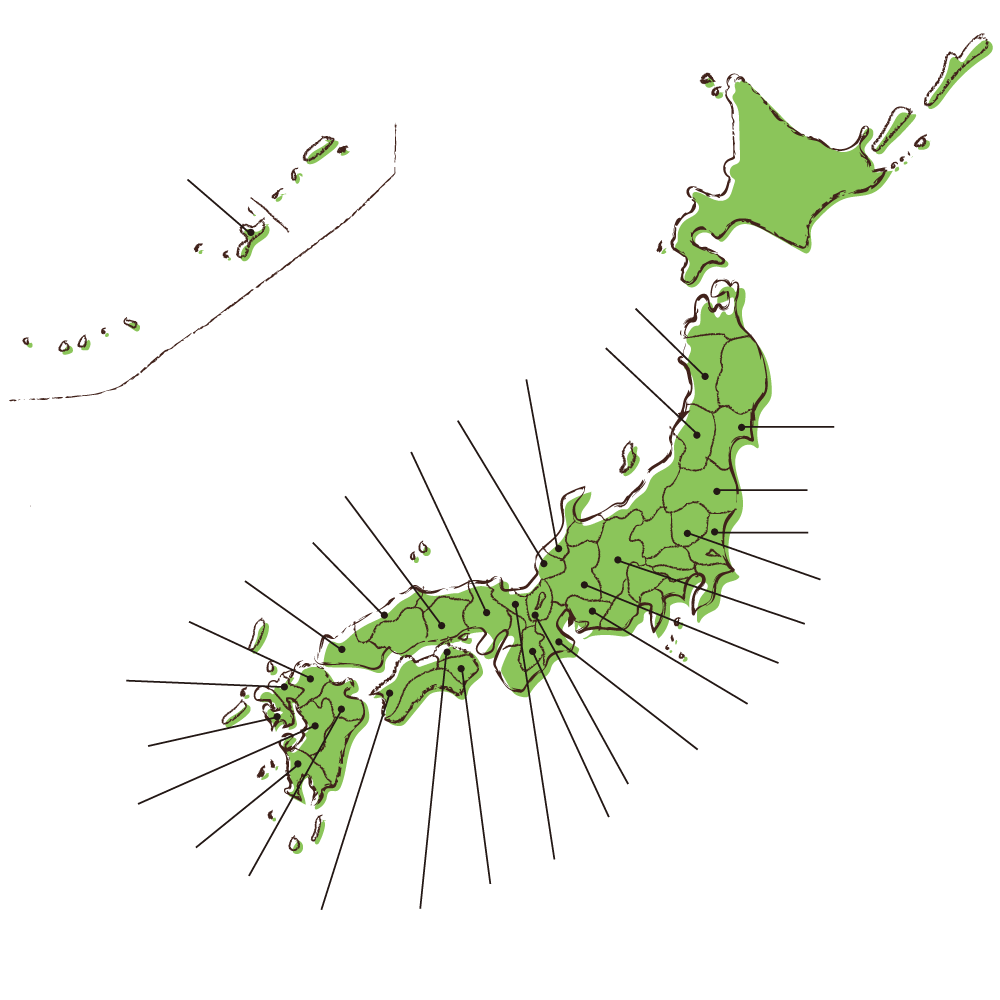

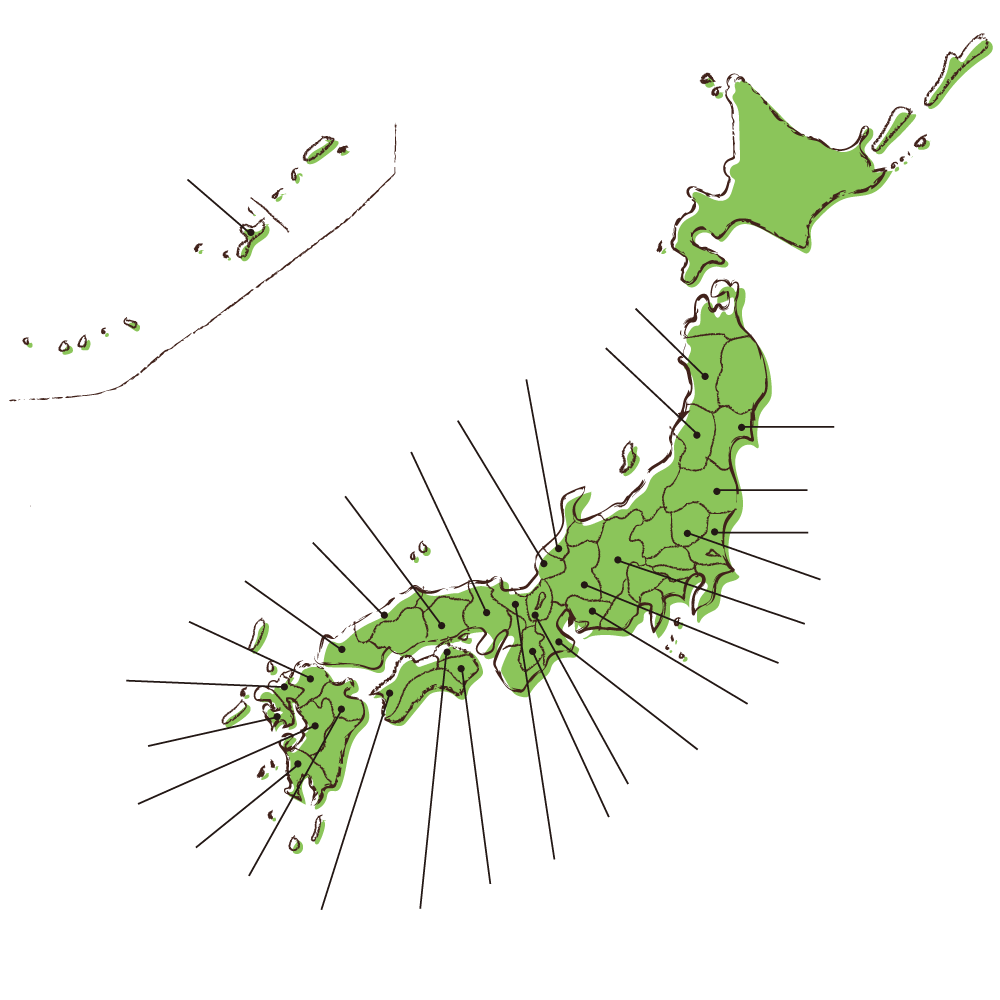

堤焼/宮城県

楢岡焼/秋田県

平清水焼/山形県

会津本郷焼・

堤焼/宮城県

楢岡焼/秋田県

平清水焼/山形県

会津本郷焼・大堀相馬焼/福島県 笠間焼/茨城県 益子焼/栃木県 九谷焼・大樋焼/石川県 越前焼/福井県 尾林焼/長野県 美濃焼/岐阜県 瀬戸焼・常滑焼・犬山焼/愛知県 伊賀焼・萬古焼・阿漕焼/三重県 信楽焼・膳所焼/滋賀県 楽焼・京焼/京都府 丹波焼・珉平(淡路)焼/兵庫県 赤膚焼/奈良県 出雲焼(楽山・布志名)・出西焼・

萬祥山焼/島根県 備前焼・虫明焼/岡山県 萩焼/山口県 大谷焼/徳島県 源内焼/香川県 砥部焼/愛媛県 高取焼・上野焼/福岡県 唐津焼・有田(伊万里)焼・

鍋島焼・黒牟田焼/佐賀県 三川内(平戸)焼・

現川焼/長崎県 高田(八代)焼/熊本県 小鹿田焼/大分県 薩摩焼/鹿児島県 壺屋焼/沖縄県

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

【15】

【16】

【17】

【18】

【19】

【20】

【21】

【22】

【23】

【24】

【25】

【26】

【27】

【28】

【29】

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

【15】

【16】

【17】

【18】

【19】

【20】

【21】

【22】

【23】

【24】

【25】

【26】

【27】

【28】

【29】

【1】宮城県

堤焼(つつみやき)

江戸時代、城下町仙台の北街道にある堤町(現・仙台市青葉区)で焼成されていた堤焼。江戸から陶工を招き釉薬を施した茶器など、やきものの基礎が築かれました。特徴は黒と白の釉薬を掛け流した海鼠釉(なまこゆう)。粗い土が素朴さや力強さを表しています。昭和期には一時衰退の危機となりますが、現在唯一の窯元である乾馬窯(けんば)が伝統を守り続けています。

江戸時代、城下町仙台の北街道にある堤町(現・仙台市青葉区)で焼成されていた堤焼。江戸から陶工を招き釉薬を施した茶器など、やきものの基礎が築かれました。特徴は黒と白の釉薬を掛け流した海鼠釉(なまこゆう)。粗い土が素朴さや力強さを表しています。昭和期には一時衰退の危機となりますが、現在唯一の窯元である乾馬窯(けんば)が伝統を守り続けています。

【2】秋田県

楢岡焼(ならおかやき)

秋田県で最も長い歴史のある楢岡焼は、江戸時代末期、秋田県南楢岡で焼成されたのがはじまりと言われています。特徴は海鼠釉(なまこゆう)ですが、釉薬の主原料に白土(はくど)を使用しているため、深みのある鮮やかな青色をしています。当初は瓶や甕(かめ)など大物を製作していましたが、生活様式の変化と共に日用雑器も製作、装飾のない使いやすさを重視した作りは温もりさえ感じさせます。数件あった窯元は現在一件だけになってしましましたが、楢岡焼の特徴を活かした作品は今も健在です。

【3】山形県

平清水焼(ひらしみずやき)

平清水焼は山形市の東南にある千歳山の南麓、平清水ではじまりました。江戸時代、常陸国から陶工を招き窯業を始めたとされていますが、それ以前からもやきものが作られていたと考えられています。窯元により技法などはさまざまですが、鉄分の多い原土を活かし、梨青磁と呼ばれる釉薬が特徴的です。現在は青龍窯と七右エ門窯が伝統を受継ぎ活動を続けています。

平清水焼は山形市の東南にある千歳山の南麓、平清水ではじまりました。江戸時代、常陸国から陶工を招き窯業を始めたとされていますが、それ以前からもやきものが作られていたと考えられています。窯元により技法などはさまざまですが、鉄分の多い原土を活かし、梨青磁と呼ばれる釉薬が特徴的です。現在は青龍窯と七右エ門窯が伝統を受継ぎ活動を続けています。

【4】福島県

会津本郷焼(あいづほんごうやき)

東北最古と言われる会津本郷焼は、1500年代末の安土桃山時代に会津若松城主・蒲生氏郷が瓦工に城の屋根瓦を焼かせたのがはじまりとされ、その後、会津藩主・保科正之の御用窯として繁栄しました。会津本郷焼には陶器と磁器があり、陶器は保科正之が招いた陶工・水野源左衛門により1600年代から、磁器は佐藤伊兵衛により1800年頃から焼かれています。また両者を祀る陶祖祭があり、伝統として受け継がれています。陶器は飴釉(あめゆう)や自然灰釉(しぜんかいゆう)など素朴な味わいを持ち、磁器は染付(そめつけ)や呉須(ごす)などに多彩な文様が施されています。

東北最古と言われる会津本郷焼は、1500年代末の安土桃山時代に会津若松城主・蒲生氏郷が瓦工に城の屋根瓦を焼かせたのがはじまりとされ、その後、会津藩主・保科正之の御用窯として繁栄しました。会津本郷焼には陶器と磁器があり、陶器は保科正之が招いた陶工・水野源左衛門により1600年代から、磁器は佐藤伊兵衛により1800年頃から焼かれています。また両者を祀る陶祖祭があり、伝統として受け継がれています。陶器は飴釉(あめゆう)や自然灰釉(しぜんかいゆう)など素朴な味わいを持ち、磁器は染付(そめつけ)や呉須(ごす)などに多彩な文様が施されています。

大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)

大堀相馬焼は江戸時代から始まり、300年以上の歴史があります。

一時は相馬焼と呼ばれていましたが、国の伝統工芸品に指定されてから産地名の大堀をつけた焼名になります。代表的な特徴として、相馬藩の御神馬を描いた馬の絵(走り駒/左馬)があります。他に、貫入(かんにゅう)によるひび割れや二重焼きの技法も特徴として挙げられます。

大堀相馬焼は江戸時代から始まり、300年以上の歴史があります。

一時は相馬焼と呼ばれていましたが、国の伝統工芸品に指定されてから産地名の大堀をつけた焼名になります。代表的な特徴として、相馬藩の御神馬を描いた馬の絵(走り駒/左馬)があります。他に、貫入(かんにゅう)によるひび割れや二重焼きの技法も特徴として挙げられます。

【5】茨城県

笠間焼(かさまやき)

「特徴がないのが特徴」と言われる笠間焼。現在、窯元は200軒を超します。はじまりは江戸時代、名主・久野半右衛門が窯を開いたことからとされ、甕(かめ)やすり鉢など日用雑器の産地として繫栄しました。生活様式の変化により一時は衰退の危機になりますが、県や市の協力により陶芸家の技量を上げ危機を脱します。当初はどっしりとして壊れにくい特徴がありましたが、改良により現在は薄い器も作られています。釉の施し方は多彩で、益子焼と同じ柿釉や糠白釉、黒釉など。そこに流しかけや粉引(こひき)などの技法で施釉しています。

「特徴がないのが特徴」と言われる笠間焼。現在、窯元は200軒を超します。はじまりは江戸時代、名主・久野半右衛門が窯を開いたことからとされ、甕(かめ)やすり鉢など日用雑器の産地として繫栄しました。生活様式の変化により一時は衰退の危機になりますが、県や市の協力により陶芸家の技量を上げ危機を脱します。当初はどっしりとして壊れにくい特徴がありましたが、改良により現在は薄い器も作られています。釉の施し方は多彩で、益子焼と同じ柿釉や糠白釉、黒釉など。そこに流しかけや粉引(こひき)などの技法で施釉しています。

【6】栃木県

益子焼(ましこやき)

益子焼は江戸時代末期、笠間で修業した大塚啓三郎が窯を築いたことにはじまるとされています。鉢や水瓶、土瓶など日用雑器を中心に作られていました。益子焼の名が世に知られるようになったのは、民芸運動の提唱者である濱田庄司がこの地に窯を築いたことからです。濱田は日用品に美的価値を見出し(用の美)、また女性絵付師・皆川マスによる山水画の土瓶の紹介など、その動向は地元の陶工などに影響を与え、やがて日本中に広がっていきました。日用品でありながら芸術品としての側面を持つ益子焼は独自の位置を築いたやきものです。

益子焼は江戸時代末期、笠間で修業した大塚啓三郎が窯を築いたことにはじまるとされています。鉢や水瓶、土瓶など日用雑器を中心に作られていました。益子焼の名が世に知られるようになったのは、民芸運動の提唱者である濱田庄司がこの地に窯を築いたことからです。濱田は日用品に美的価値を見出し(用の美)、また女性絵付師・皆川マスによる山水画の土瓶の紹介など、その動向は地元の陶工などに影響を与え、やがて日本中に広がっていきました。日用品でありながら芸術品としての側面を持つ益子焼は独自の位置を築いたやきものです。

【7】石川県

九谷焼(くたにやき)

九谷焼は1600年代からはじまり、1700年代に一度廃業しますが、1800年代に再興するという歴史的背景があり、現在の石川県南部で焼成され、磁器の名産として知られています。再興までの古九谷、再興時代の再興九谷、その後の近代九谷、現代九谷と区切って伝えられており、なかでも古九谷は佐賀県の有田で焼成されていたという説もあり、一概に九谷焼は石川とは言い切れない現状にあります。九谷焼は上絵付(うわえつけ)が魅力の一つで、大きく分けて「五彩」と「青手」があります。

九谷焼は1600年代からはじまり、1700年代に一度廃業しますが、1800年代に再興するという歴史的背景があり、現在の石川県南部で焼成され、磁器の名産として知られています。再興までの古九谷、再興時代の再興九谷、その後の近代九谷、現代九谷と区切って伝えられており、なかでも古九谷は佐賀県の有田で焼成されていたという説もあり、一概に九谷焼は石川とは言い切れない現状にあります。九谷焼は上絵付(うわえつけ)が魅力の一つで、大きく分けて「五彩」と「青手」があります。

大樋焼(おおひやき)

大樋焼は楽焼唯一の脇窯です。1666年、加賀藩主・五代前田綱紀は京都より裏千家四代・仙叟宗室を茶道普及の為、金沢に招きました。その際同行した陶工が、楽家・四代一入の門人であった初代長左衛門です。長左衛門は良質な陶土を大樋村で発見し開窯、茶碗などを焼成していき、以後350年以上継承されていくことになりました。特徴は飴釉(あめゆう)であり、茶褐色で光沢のある器肌をしています。

大樋焼は楽焼唯一の脇窯です。1666年、加賀藩主・五代前田綱紀は京都より裏千家四代・仙叟宗室を茶道普及の為、金沢に招きました。その際同行した陶工が、楽家・四代一入の門人であった初代長左衛門です。長左衛門は良質な陶土を大樋村で発見し開窯、茶碗などを焼成していき、以後350年以上継承されていくことになりました。特徴は飴釉(あめゆう)であり、茶褐色で光沢のある器肌をしています。

【8】福井県

越前焼(えちぜんやき)

越前焼の歴史は平安時代末期にまで遡ります。北陸最大の須恵器の窯場であった場所に常滑の技術が導入し、焼き締めの陶器が作られていました。一時衰退してしまいますが、古陶磁研究家・小山富士夫らの研究により歴史的な評価がなされ復興を果たしました。造形は装飾性のないシンプルなものがほとんどで、壷や甕(かめ)、すり鉢を中心とした日用雑器。焼成時に薪の灰が掛かって溶けた緑色の自然釉が、赤褐色の器肌に流れた様は越前焼の魅力の一つです。

越前焼の歴史は平安時代末期にまで遡ります。北陸最大の須恵器の窯場であった場所に常滑の技術が導入し、焼き締めの陶器が作られていました。一時衰退してしまいますが、古陶磁研究家・小山富士夫らの研究により歴史的な評価がなされ復興を果たしました。造形は装飾性のないシンプルなものがほとんどで、壷や甕(かめ)、すり鉢を中心とした日用雑器。焼成時に薪の灰が掛かって溶けた緑色の自然釉が、赤褐色の器肌に流れた様は越前焼の魅力の一つです。

(日本六古窯の一つ)

【9】長野県

尾林焼(おばやしやき)

長野県飯田、龍江尾林では古くからやきものが作られていましたが、古窯廃絶後は長年途絶えていました。しかし江戸時代末期に飯田藩の御用窯の陶工として瀬戸より水野儀三郎が招かれ、尾林焼の祖となります。儀三郎は御用窯閉窯後、尾林に移り日用雑器を焼成していました。水野家はその後代々やきものを作り続け、五代目水野英男は日用雑器から芸術的なやきものを目指しました。現在は六代目が受け継ぎ活動を続けています。

【10】岐阜県

美濃焼(みのやき)

美濃焼は現在の岐阜県、東濃地方で焼かれる陶磁器の総称です。歴史は古く、須恵器の時代からはじまりますが、全国レベルで流通することになるのは平安時代からとされています。一方で瀬戸焼と深い関わりを持つやきものでもあります。昭和初期まで瀬戸焼と考えられていた「桃山茶陶」(または「美濃桃山茶陶」)と呼ばれる、「黄瀬戸」「瀬戸黒」「志野」「織部」は美濃の窯で焼かれたものです。1500年代の茶の湯の出現により美濃ではそれらが作られ、また窯も大窯から連房式登窯に変わり、茶の湯としてのやきものの中心は美濃になり最盛期を迎えました。「桃山茶陶」は現在でも代表的な美濃のやきものとして知られています。

美濃焼は現在の岐阜県、東濃地方で焼かれる陶磁器の総称です。歴史は古く、須恵器の時代からはじまりますが、全国レベルで流通することになるのは平安時代からとされています。一方で瀬戸焼と深い関わりを持つやきものでもあります。昭和初期まで瀬戸焼と考えられていた「桃山茶陶」(または「美濃桃山茶陶」)と呼ばれる、「黄瀬戸」「瀬戸黒」「志野」「織部」は美濃の窯で焼かれたものです。1500年代の茶の湯の出現により美濃ではそれらが作られ、また窯も大窯から連房式登窯に変わり、茶の湯としてのやきものの中心は美濃になり最盛期を迎えました。「桃山茶陶」は現在でも代表的な美濃のやきものとして知られています。

【11】愛知県

瀬戸焼(せとやき)

瀬戸焼の歴史は古く、1200年代後半に誕生しました。古墳時代~鎌倉時代初期までやきものの産地であった猿投窯(さなげよう/愛知県)から分かれでた東山窯をルーツとしています。鎌倉時代には中国に倣い釉薬(ゆうやく)を施した器が焼かれます。茶の湯の時代が到来する1500年代に陶工が美濃へ移動してしまうという危機が訪れましたが、江戸時代に主流となる磁器を作ることにより復活を遂げ、またそれは後の日本のやきものの可能性を広げることにもなりました。陶器と磁器を焼成し、日本六古窯の中で唯一釉薬を施す瀬戸焼。陶器は民芸陶器に、磁器は呉須(ごす)や染付などの技法を駆使、大量生産・手頃な価格は産業として成功へと繋がり日用品へと定着していきました。

瀬戸焼の歴史は古く、1200年代後半に誕生しました。古墳時代~鎌倉時代初期までやきものの産地であった猿投窯(さなげよう/愛知県)から分かれでた東山窯をルーツとしています。鎌倉時代には中国に倣い釉薬(ゆうやく)を施した器が焼かれます。茶の湯の時代が到来する1500年代に陶工が美濃へ移動してしまうという危機が訪れましたが、江戸時代に主流となる磁器を作ることにより復活を遂げ、またそれは後の日本のやきものの可能性を広げることにもなりました。陶器と磁器を焼成し、日本六古窯の中で唯一釉薬を施す瀬戸焼。陶器は民芸陶器に、磁器は呉須(ごす)や染付などの技法を駆使、大量生産・手頃な価格は産業として成功へと繋がり日用品へと定着していきました。

(日本六古窯の一つ)

常滑焼(とこなめやき)

常滑焼は愛知県知多半島にあるやきものです。茶の湯の時代でも茶陶に転換することなく日用雑器を作り続けていました。鉄分を多く含む土の粒は細かくなめらかで、常滑焼の語源にもなっています。特徴は釉薬(ゆうやく)をかけない焼き締めで、飾り気がありませんが、その素朴な作風は信楽焼や丹波焼などの各産地に影響を与えました。江戸時代には土を活かした朱泥焼(しゅでいやき)が誕生。中国の技術を導入し、朱泥の急須が作られ現在でも親しまれています。

常滑焼は愛知県知多半島にあるやきものです。茶の湯の時代でも茶陶に転換することなく日用雑器を作り続けていました。鉄分を多く含む土の粒は細かくなめらかで、常滑焼の語源にもなっています。特徴は釉薬(ゆうやく)をかけない焼き締めで、飾り気がありませんが、その素朴な作風は信楽焼や丹波焼などの各産地に影響を与えました。江戸時代には土を活かした朱泥焼(しゅでいやき)が誕生。中国の技術を導入し、朱泥の急須が作られ現在でも親しまれています。

(日本六古窯の一つ)

犬山焼(いぬやまやき)

犬山焼は江戸時代、今井村(現・犬山市今井)に奥村伝三郎が今井窯を開窯したのがはじまりです。その後犬山藩の御庭焼として発展しました。中国・明代の呉須赤絵(ごすあかえ)を手本とし、また犬山城主・成瀬正寿の意匠による雲錦手(うんきんで/桜と紅葉の文様)が特徴です。主な作家:尾関作十郎など

犬山焼は江戸時代、今井村(現・犬山市今井)に奥村伝三郎が今井窯を開窯したのがはじまりです。その後犬山藩の御庭焼として発展しました。中国・明代の呉須赤絵(ごすあかえ)を手本とし、また犬山城主・成瀬正寿の意匠による雲錦手(うんきんで/桜と紅葉の文様)が特徴です。主な作家:尾関作十郎など

【12】三重県

伊賀焼(いがやき)

信楽焼と似た作風の伊賀焼は、双方奈良時代からなり、ルーツも同じとされます。茶の湯の時代が盛んになった桃山時代(1600年代)には、ゆがみのある形状やビードロ釉(青緑の自然釉)を施したものなど独自の作風で水指や花入などの茶陶が作られるようになります(古伊賀)。また伊賀国の歴代領主が支えになり、領主の名前から「筒井伊賀」や「藤堂伊賀」が生まれ、江戸時代には茶人・小堀遠州の「遠州伊賀」も登場しました。一時衰退しますが、1700年代中頃に藩の支援や他方からの陶工を招き日用雑器を焼き始め再興、その後も技術の幅を広げ、現在もその活動は続いています。

信楽焼と似た作風の伊賀焼は、双方奈良時代からなり、ルーツも同じとされます。茶の湯の時代が盛んになった桃山時代(1600年代)には、ゆがみのある形状やビードロ釉(青緑の自然釉)を施したものなど独自の作風で水指や花入などの茶陶が作られるようになります(古伊賀)。また伊賀国の歴代領主が支えになり、領主の名前から「筒井伊賀」や「藤堂伊賀」が生まれ、江戸時代には茶人・小堀遠州の「遠州伊賀」も登場しました。一時衰退しますが、1700年代中頃に藩の支援や他方からの陶工を招き日用雑器を焼き始め再興、その後も技術の幅を広げ、現在もその活動は続いています。

萬古焼(ばんこやき)

紫泥(しでい)の急須や土鍋で知られる萬古焼。江戸時代、桑名(現・三重県桑名市)の豪商沼波家の茶人・沼波弄山(ぬなみろうざん)が開窯したのがはじまりです。萬古焼の名は沼波家の屋号からきています。弄山は尾形乾山から陶法を学び、色絵などの技法を駆使した華麗で優美な、京焼に倣った作品を作りました(古萬古)

その後数十年ほど廃絶し、そして再興を果たしますが、時代は抹茶から煎茶の時代に。急須をはじめとする茶器も作るなど、時代の変化に対応し現在に至ります。

紫泥(しでい)の急須や土鍋で知られる萬古焼。江戸時代、桑名(現・三重県桑名市)の豪商沼波家の茶人・沼波弄山(ぬなみろうざん)が開窯したのがはじまりです。萬古焼の名は沼波家の屋号からきています。弄山は尾形乾山から陶法を学び、色絵などの技法を駆使した華麗で優美な、京焼に倣った作品を作りました(古萬古)

その後数十年ほど廃絶し、そして再興を果たしますが、時代は抹茶から煎茶の時代に。急須をはじめとする茶器も作るなど、時代の変化に対応し現在に至ります。

阿漕焼(あこぎやき)

萬古焼を始めた沼波弄山(ぬなみろうざん)の弟子瑞牙(ずいが)を津藩は招き、開窯しました。当初は安東焼(あんどうやき)と呼ばれ阿漕焼はそこから生まれます。幕末になり、津藩は倉田久八に命じて安東焼の再興を図り、また信楽焼の陶工の協力を得ながら活動は続きました。明治に入り日用雑器なども作るようになります。名も阿漕浦に近いことから阿漕焼に改名しました。千鳥の文様が描かれていることが多いやきものです。

萬古焼を始めた沼波弄山(ぬなみろうざん)の弟子瑞牙(ずいが)を津藩は招き、開窯しました。当初は安東焼(あんどうやき)と呼ばれ阿漕焼はそこから生まれます。幕末になり、津藩は倉田久八に命じて安東焼の再興を図り、また信楽焼の陶工の協力を得ながら活動は続きました。明治に入り日用雑器なども作るようになります。名も阿漕浦に近いことから阿漕焼に改名しました。千鳥の文様が描かれていることが多いやきものです。

【13】滋賀県

信楽焼(しがらきやき)

伊賀焼と同じ土を使用するなど共通点の多い信楽焼は、奈良時代は瓦を、鎌倉時代は壷や甕(かめ)などを焼いてました。

茶の湯の時代になると、茶人・武野紹鷗(たけのじょうおう)が信楽焼の日用雑器を見立てに転用し、茶道具として用いられるようになります。

茶の湯の流行が去ると信楽焼も衰退、また壷や火鉢などを焼くようになりました。

現在は茶陶のほかに、日用雑器や家具など様々な器を製作しています。

特徴はその素朴さ。焼き締めた緋色の土に長石などの白い粒が噴出した様、そして緑の自然釉が掛かった表情は茶道具に転用されることもうなずけます。

また耐火性に富み、可塑性があるため、大小様々な大きさの器を焼くことができます。

伊賀焼と同じ土を使用するなど共通点の多い信楽焼は、奈良時代は瓦を、鎌倉時代は壷や甕(かめ)などを焼いてました。

茶の湯の時代になると、茶人・武野紹鷗(たけのじょうおう)が信楽焼の日用雑器を見立てに転用し、茶道具として用いられるようになります。

茶の湯の流行が去ると信楽焼も衰退、また壷や火鉢などを焼くようになりました。

現在は茶陶のほかに、日用雑器や家具など様々な器を製作しています。

特徴はその素朴さ。焼き締めた緋色の土に長石などの白い粒が噴出した様、そして緑の自然釉が掛かった表情は茶道具に転用されることもうなずけます。

また耐火性に富み、可塑性があるため、大小様々な大きさの器を焼くことができます。

(日本六古窯の一つ)

膳所焼(ぜぜやき)

膳所焼は茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つとされてきましたが、近年は勢田焼を始めとする諸窯の総称と考えられています。勢田焼は江戸初期の史料に登場し、膳所の藩窯として茶入や水指などの茶陶が作られていました。藩窯としての膳所焼は短命に終わりましたが、その後膳所の岩崎健三や画家・山元春挙らにより再興、受け継がれています。

膳所焼は茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つとされてきましたが、近年は勢田焼を始めとする諸窯の総称と考えられています。勢田焼は江戸初期の史料に登場し、膳所の藩窯として茶入や水指などの茶陶が作られていました。藩窯としての膳所焼は短命に終わりましたが、その後膳所の岩崎健三や画家・山元春挙らにより再興、受け継がれています。

【14】京都府

楽焼(らくやき)

楽焼は陶工・長次郎を祖とする楽家歴代によって作られたやきもので、茶人・千利休の創意のもと誕生しました。その為、茶の湯とともに発展し、利休の詫び茶の美意識が詰まった作風になっています。楽焼の茶碗を「楽茶碗」といい、轆轤(ろくろ)を使わず手捏ね(てづくね)でひとつひとつ意を込めながら作る為、柔らかく丸みを帯び、手に添うような雰囲気を醸し出しています。釉薬(ゆうやく)は黒釉(黒楽)と透明な釉薬に土肌を活かした赤色(赤楽)といったシンプルなもの。茶人の理想を表現し続けた楽焼。それは器を持って伝統や歴史を伝える数少ないやきものです。

楽焼は陶工・長次郎を祖とする楽家歴代によって作られたやきもので、茶人・千利休の創意のもと誕生しました。その為、茶の湯とともに発展し、利休の詫び茶の美意識が詰まった作風になっています。楽焼の茶碗を「楽茶碗」といい、轆轤(ろくろ)を使わず手捏ね(てづくね)でひとつひとつ意を込めながら作る為、柔らかく丸みを帯び、手に添うような雰囲気を醸し出しています。釉薬(ゆうやく)は黒釉(黒楽)と透明な釉薬に土肌を活かした赤色(赤楽)といったシンプルなもの。茶人の理想を表現し続けた楽焼。それは器を持って伝統や歴史を伝える数少ないやきものです。

京焼(きょうやき)

京焼は京都のやきものの総称で、同じく京都で焼かれている楽焼を除くやきもののことを言います。他に清水焼(きよみずやき)と呼ばれるものもありますが、これは京都清水寺参道の五条坂で焼かれていたやきもののことです。はじまりは桃山時代、茶の湯の流行の中で生まれました。東山山麓地域の窯が軌道に乗ってきた頃、陶工・野々村仁清(ののむらにんせい)が登場し京焼の黄金期を迎えます。そして彼の弟子尾形乾山(おがたけんざん)の出現により、京焼の生産は洛北、洛西方面にも拡大、仁清の色絵様式は「仁清写し」として後世の陶工たちが製作していき、京焼色絵の源流になっていきました。その後停滞した時期もありましたが、江戸後期に奥田潁川(おくだえいせん)、青木木米(あおきもくべい)、仁阿弥道八(にんあみどうはち)などの陶工が現れ京焼の伝統は現在に受け継がれています。

京焼は京都のやきものの総称で、同じく京都で焼かれている楽焼を除くやきもののことを言います。他に清水焼(きよみずやき)と呼ばれるものもありますが、これは京都清水寺参道の五条坂で焼かれていたやきもののことです。はじまりは桃山時代、茶の湯の流行の中で生まれました。東山山麓地域の窯が軌道に乗ってきた頃、陶工・野々村仁清(ののむらにんせい)が登場し京焼の黄金期を迎えます。そして彼の弟子尾形乾山(おがたけんざん)の出現により、京焼の生産は洛北、洛西方面にも拡大、仁清の色絵様式は「仁清写し」として後世の陶工たちが製作していき、京焼色絵の源流になっていきました。その後停滞した時期もありましたが、江戸後期に奥田潁川(おくだえいせん)、青木木米(あおきもくべい)、仁阿弥道八(にんあみどうはち)などの陶工が現れ京焼の伝統は現在に受け継がれています。

【15】兵庫県

丹波焼(たんばやき)

はじまりは平安時代末期~鎌倉時代初めあたりにまで遡ります。現在の兵庫県篠山市において、常滑焼の影響を受け、装飾を控えた焼き締めに自然釉(ビードロ釉)が施された器が焼かれました。

はじまりは平安時代末期~鎌倉時代初めあたりにまで遡ります。現在の兵庫県篠山市において、常滑焼の影響を受け、装飾を控えた焼き締めに自然釉(ビードロ釉)が施された器が焼かれました。

窯は、当初は穴窯でしたが朝鮮式の連房式登り窯を導入、小野原焼から丹波焼(または立杭焼・たちくいやき)と呼ばれるようになりました。

江戸時代に入り、茶人・小堀遠州の指導により、茶碗や茶入などの茶道具も作られるようになります。

丹波焼は「丹波の七化け」という言葉があります。装飾はあまりありませんが時代の流れに適応した作風は赤土部釉・粉引(こひき)・型押しなど様々な技法を生み出し、そう呼ばれるようになりました。

素朴で民芸的なやきものですが、現在でも多くの器が作られています。

(日本六古窯の一つ)

珉平(淡路)焼(みんぺいやき/あわじやき)

珉平焼は江戸時代、淡路国稲田村の賀集珉平がはじめたとされます。珉平は京都から陶工・尾形周平を招いて陶芸を学び、茶褐色や黄、青の釉薬(ゆうやく)などの釉彩を手がけました。

珉平焼は江戸時代、淡路国稲田村の賀集珉平がはじめたとされます。珉平は京都から陶工・尾形周平を招いて陶芸を学び、茶褐色や黄、青の釉薬(ゆうやく)などの釉彩を手がけました。

その後、蜂須賀藩(徳島藩)の御用窯になり、また海外へ輸出されるなど発展していきました。

【16】奈良県

赤膚焼(あかはだやき)

江戸時代の茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つとされる赤膚焼。郡山藩主・柳沢尭山が瀬戸や京都から陶工を招き奈良に開窯したと伝えられています。その後、陶工・奥田木白が清水焼や楽焼を写した茶道具などを作り、赤膚焼の名を世に広めました。

江戸時代の茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つとされる赤膚焼。郡山藩主・柳沢尭山が瀬戸や京都から陶工を招き奈良に開窯したと伝えられています。その後、陶工・奥田木白が清水焼や楽焼を写した茶道具などを作り、赤膚焼の名を世に広めました。

赤みを帯びた器肌に乳白釉を掛け、奈良絵と呼ばれる素朴な絵付けが特徴です。

主な作家:古瀬堯三、大塩昭山など

【17】島根県

出雲焼(楽山・布志名)いずもやき(らくざん・ふじな)

出雲焼は出雲国(島根県)で焼かれた陶磁器の総称で、楽山焼や布志名焼など幾つかあります。楽山焼は萩の陶工・倉崎権兵衛を祖とし、松江藩の御用窯として江戸時代初期にはじまります。一時製造を中断しますが、松平不昧公の命を受け長岡住右衛門により再興しました。主に茶道具を作り、刷毛目(はけめ)や伊羅保写しなどの技法を用いた落ち着きのある色合いが特徴です。

出雲焼は出雲国(島根県)で焼かれた陶磁器の総称で、楽山焼や布志名焼など幾つかあります。楽山焼は萩の陶工・倉崎権兵衛を祖とし、松江藩の御用窯として江戸時代初期にはじまります。一時製造を中断しますが、松平不昧公の命を受け長岡住右衛門により再興しました。主に茶道具を作り、刷毛目(はけめ)や伊羅保写しなどの技法を用いた落ち着きのある色合いが特徴です。

一方、布志名焼は江戸中期にはじまったとされますが、不昧公の命を受け器を焼成します。一時衰退しますが、昭和になり陶芸家バーナード・リーチや河井寛次郎、濱田庄司などの指導により民陶として再興しました。

黄釉や飴釉(あめゆう)など様々な釉薬(ゆうやく)を施したやきものが特徴的です。

出西焼(しゅっさいやき)

民芸運動の父・柳宗悦の本に感銘を受け「用の美」を追及したやきもの、出西焼。戦後に農家出身の5人の青年が始めました。

民芸運動の父・柳宗悦の本に感銘を受け「用の美」を追及したやきもの、出西焼。戦後に農家出身の5人の青年が始めました。

窯主はおらず共同作業によるもの。共同体と呼ばれそれぞれの個性はありませんが、生活に寄り添った器は使いやすく、食卓に馴染んだ作風です。

「無自性(むじしょう)」と掲げ、自分の手柄ではなく、世の中のおかげさまによるものという理念は、後世にも受け継がれています。

萬祥山焼(ばんしょうざんやき)

萬祥山焼は明治初期に開窯しました。当初は米原焼と呼ばれていましたが、後に萬祥山と呼ばれるようになりました。主に茶道具で、他に花入や酒器なども作られています。伊羅保釉や青銅釉を特徴としています。

萬祥山焼は明治初期に開窯しました。当初は米原焼と呼ばれていましたが、後に萬祥山と呼ばれるようになりました。主に茶道具で、他に花入や酒器なども作られています。伊羅保釉や青銅釉を特徴としています。

【18】岡山県

備前焼(びぜんやき)

平安時代の須恵器がルーツとされる備前焼。岡山県備前市伊部(いんべ)周辺で焼かれているやきものです。初めは壷やすり鉢などでしたが、茶の湯が登場する桃山時代になると豊臣秀吉が愛好者であったこともあり、茶道具も作られるようになります。

平安時代の須恵器がルーツとされる備前焼。岡山県備前市伊部(いんべ)周辺で焼かれているやきものです。初めは壷やすり鉢などでしたが、茶の湯が登場する桃山時代になると豊臣秀吉が愛好者であったこともあり、茶道具も作られるようになります。

衰退した時期もありましたが、新たな技法の開発、また茶道の再注目や文化財保護法による人間国宝の制定の波に乗り、再び備前焼に光が当たるようになりました。

現在備前焼の特色の一つである茶褐色(赤褐色)の色合いになるのは、鎌倉時代からとされています。

鉄分が含まれている上に長時間焼き締めるため丈夫であり、釉薬(ゆうやく)に変化を与えた「窯変(ようへん)」はみどころです。

(日本六古窯の一つ)

虫明焼(むしあけやき)

虫明焼のはじまりは江戸時代とされます。岡山藩家老・伊木家のお庭焼として焼かれました。その後伊木家の茶人、中興の祖である伊木三猿斎が、京都の陶工・清風与平や宮川香山などを招聘したことにより作風は京風の系統を汲んだ薄作りに変化していきました。

虫明焼のはじまりは江戸時代とされます。岡山藩家老・伊木家のお庭焼として焼かれました。その後伊木家の茶人、中興の祖である伊木三猿斎が、京都の陶工・清風与平や宮川香山などを招聘したことにより作風は京風の系統を汲んだ薄作りに変化していきました。

釉薬(ゆうやく)は透明釉(灰釉)が基本ですが、黒釉や織部釉など多様さが見られます。

主な作家:人間国宝黒井一楽、黒井千左など

【19】山口県

萩焼(はぎやき)

萩焼は文禄・慶長の役(1590年代)に藩主・毛利輝元により朝鮮半島から渡来した陶工・李勺光、李敬兄弟が開窯したことによりはじまります。弟の李敬は後に坂高麗左衛門(さか こうらいざえもん)に任ぜられ、現在は十四代になります。

萩焼は文禄・慶長の役(1590年代)に藩主・毛利輝元により朝鮮半島から渡来した陶工・李勺光、李敬兄弟が開窯したことによりはじまります。弟の李敬は後に坂高麗左衛門(さか こうらいざえもん)に任ぜられ、現在は十四代になります。

茶の湯の世界では「一楽、二萩、三唐津」という言葉があり、萩焼は楽焼の次に格が高く、茶人に愛されたやきものでもあります。

幕末・明治期に一時衰退を迎えてしまいますが、陶工・三輪休雪などにより新しい技法の開発が進められ復興へと向かいました。

朝鮮の陶工を起源としていることもあり、初期の萩焼は高麗茶碗の写しが見られます。

模様などの装飾はあまりなく、透明釉や白く濁った白釉などがほとんどです。

焼成の際におこる「貫入(かんにゅう)」というヒビのような線や薄くかかった釉薬(ゆうやく)は、使う度に線や穴に茶や水分が器にしみ込みます。この「萩の七化け」という現象は、器の色味の変化を引き起こし、より一層の味わいを見せています。

【20】徳島県

大谷焼(おおたにやき)

大谷焼は1780年、四国八十八カ所霊場の巡礼に来た豊後国(大分県)の焼物細工師・文右衛門が大谷村を訪れ、ロクロ細工を披露し焼成したことがはじまりとされています。

大谷焼は1780年、四国八十八カ所霊場の巡礼に来た豊後国(大分県)の焼物細工師・文右衛門が大谷村を訪れ、ロクロ細工を披露し焼成したことがはじまりとされています。

またそれとは別に藩主の命により藩窯が築かれ、染付磁器が焼かれていました。しかし経営難により3年で廃止しますが、その後藩窯の創世にも尽力した商人が信楽焼の陶工の協力を得て登り窯を築き、水甕などの大物陶器を生産しました。それは大谷焼の特徴にもなっており、手法である「寝ロクロ」により制作、これらの大物を焼き上げる登り窯は日本一と言われています。

【21】香川県

源内焼(げんないやき)

源内焼は、江戸時代、学者・発明家の平賀源内が伝えた交趾焼(こうちやき・中国明、清代に焼かれた三彩陶)の技法を模したやきものです。香川県大川郡志度、およびその周辺で焼かれました。源内がどのような指導をしたのか詳細は不明ですが、実用性より鑑賞として作られました。「舜民」や「民」などの印銘を多く用いたため,舜民焼とも呼ばれています。

源内焼は、江戸時代、学者・発明家の平賀源内が伝えた交趾焼(こうちやき・中国明、清代に焼かれた三彩陶)の技法を模したやきものです。香川県大川郡志度、およびその周辺で焼かれました。源内がどのような指導をしたのか詳細は不明ですが、実用性より鑑賞として作られました。「舜民」や「民」などの印銘を多く用いたため,舜民焼とも呼ばれています。

【22】愛媛県

砥部焼(とべやき)

砥部焼は磁器のやきものです。古くから砥部の砥石山から採れる砥石(伊予砥)は生産されていました。江戸時代になり、それを磁器の原料として用いられるようなります。明治以降は海外へ輸出もされ、博覧会での受賞を機に世界で名が知られるようになりました。

砥部焼は磁器のやきものです。古くから砥部の砥石山から採れる砥石(伊予砥)は生産されていました。江戸時代になり、それを磁器の原料として用いられるようなります。明治以降は海外へ輸出もされ、博覧会での受賞を機に世界で名が知られるようになりました。

砥部焼の魅力は手作りであり使い勝手がいいこと。それは民芸運動の父・柳宗悦、陶芸家バーナード・リーチや濱田庄司らからも高い評価を受けました。現在では伝統にとらわれないモダンな作風も多くなりましたが、手作りの良さを活かし人々の生活に適したやきものに変わりはあません。

主な窯:梅山窯

【23】福岡県

高取焼(たかとりやき)

高取焼は福岡市の無形文化財で、江戸時代の茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つになります。筑前福岡藩主・黒田長政が朝鮮の陶工・八山(やさん)に鷹取山の山麓で築窯させたのがはじまりとされ、藩の御用窯として栄えました。

高取焼は福岡市の無形文化財で、江戸時代の茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つになります。筑前福岡藩主・黒田長政が朝鮮の陶工・八山(やさん)に鷹取山の山麓で築窯させたのがはじまりとされ、藩の御用窯として栄えました。

茶道具を中心に作られ、特に遠州が携わったものは「遠州高取」と呼ばれており、遠州が理想とした「綺麗さび」を表現、その作風は時代を越えて愛されています。

他に、古高取や小石原高取、御庭焼高取など福岡各地の窯で焼かれ、現在は亀井味楽窯・高取焼宗家窯・高取八仙窯を中心に代々受け継がれています。掛分けや茶褐色釉にところどころ乳白釉を掛けるという技法を用いた作風が特徴的です。

上野焼(あがのやき)

上野焼は豊前小倉藩主・細川忠興候(三斉)が李朝の陶工・尊楷を上野に招き開窯したのがはじまりとされます。三斉の指導により、彼好みの格式ある茶陶を作り続けました。

上野焼は豊前小倉藩主・細川忠興候(三斉)が李朝の陶工・尊楷を上野に招き開窯したのがはじまりとされます。三斉の指導により、彼好みの格式ある茶陶を作り続けました。

また高取焼同様、茶人・小堀遠州の指導により焼成した遠州七窯(えんしゅうしちよう)の一つとして知られています。藩窯として栄え、茶人に愛用されておりましたが、現在は日用雑器も多く作られています。

薄作りで鮮やかな釉薬が特徴的な上野焼。現在も同地区では数十の窯が活動を続けています。

【24】佐賀県

唐津焼(からつやき)

唐津焼は佐賀県唐津市をはじめとする東部・長崎県北部などの広い地域で焼かれた陶器の総称です。はじまりは不明ですが文禄・慶長の役(別名やきもの戦争)で朝鮮系の陶工が移住してきた背景に関係があるとされています。朝鮮半島で制作していた施釉陶器など、他の国内のやきものよりも技術面では比較的早い段階で突出した動きを見せていた唐津焼は、茶の湯の世界でも好まれ発展していきました。

唐津焼は佐賀県唐津市をはじめとする東部・長崎県北部などの広い地域で焼かれた陶器の総称です。はじまりは不明ですが文禄・慶長の役(別名やきもの戦争)で朝鮮系の陶工が移住してきた背景に関係があるとされています。朝鮮半島で制作していた施釉陶器など、他の国内のやきものよりも技術面では比較的早い段階で突出した動きを見せていた唐津焼は、茶の湯の世界でも好まれ発展していきました。

その後、有田・伊万里焼の磁器の波に押され低迷した時期もありましたが、昭和になり陶工・十二代中里太郎衛門により再興への道が開き、現在に至ります。

作風は朝鮮系や美濃焼(織部)などに見られ、素朴さがあります。文様が施されている絵唐津、釉の掛分けによる朝鮮唐津、黒釉の黒唐津、象嵌文様の三島唐津など様々な表情を持つやきものです。

有田(伊万里)焼(ありた(いまり)やき)

有田焼は1600年代初頭から佐賀県有田町周辺で焼かれはじめたやきものの総称で、日本ではじめて作られた磁器として知られています。有田で焼成された磁器は近隣の伊万里港から積み出し国内各地に出荷されたことから「伊万里焼」と呼ばれ親しまれました。

有田焼は1600年代初頭から佐賀県有田町周辺で焼かれはじめたやきものの総称で、日本ではじめて作られた磁器として知られています。有田で焼成された磁器は近隣の伊万里港から積み出し国内各地に出荷されたことから「伊万里焼」と呼ばれ親しまれました。

江戸時代までに作られたものを「古伊万里(こいまり)」、磁器製作の始まった1610年頃~1640年代までに焼かれたものを「初期伊万里」と呼ばれ、さらに時代の移り変わりにより「古九谷様式」、「柿右衛門様式」、「金襴手」といった多様な様式が生まれました。

1650年代の大量消費の時代には、中国の情勢難もあり、当時日本と交易をしていたオランダからの注文を受け海外輸出へ幅を広げました。その後海外輸出は衰退期を迎えますが、国内生産の拡大に目を向け、1700年代後半には日用雑器を作り普及していきました。作風は中国の影響を受けその技術を導入し、薄くてシャープな形状に染付や鮮やかな絵付けが施されています。

鍋島焼(なべしまやき)

鍋島焼は伊万里焼を支配していた鍋島藩(佐賀藩)が献上用に独自で開発したやきものです。

鍋島焼は伊万里焼を支配していた鍋島藩(佐賀藩)が献上用に独自で開発したやきものです。

1670年頃、窯の経営に着手し大川内山に藩窯を築きます。名工を集め、藩の厳格な指揮のもとで製作していたため、個性がなく画一的な形をしており、特に皿が多い傾向にあります。しかし絵画のような筆致表現は技術力の高さを物語っており、染付に上絵の三色(赤・黄・緑)を組み合わせた色鍋島、染付だけのもの、青磁釉を施したもの、染付と青磁釉の組み合わせなど優雅さを感じさせる色の調和が鍋島焼の特色にもなっています。

主な作家:今泉今右衛門など

黒牟田焼(くろむたやき)

現在の佐賀県武雄市にある黒牟田焼は、約420年前に朝鮮の陶工と共に帰化した陶工たちが開窯したことによりはじまります。

黒釉や緑釉を掛け、また刷毛目(はけめ)などを施した素朴な作風が特徴的です。

現在は丸田宣政窯の一件となってしまいましたが、伝統を守りつつ民陶や芸術作品を作り続けています。

現在の佐賀県武雄市にある黒牟田焼は、約420年前に朝鮮の陶工と共に帰化した陶工たちが開窯したことによりはじまります。

黒釉や緑釉を掛け、また刷毛目(はけめ)などを施した素朴な作風が特徴的です。

現在は丸田宣政窯の一件となってしまいましたが、伝統を守りつつ民陶や芸術作品を作り続けています。

【25】長崎県

三川内(平戸)焼(みかわち(ひらど)やき)

約400年前、平戸藩主・松浦鎮信公が朝鮮より平戸に招いた陶工たちに作らせたのがはじまりとされる三川内焼。別名「平戸焼」とも言われていますが、良質の土に恵まれず辿り着いた地が三川内でした。

約400年前、平戸藩主・松浦鎮信公が朝鮮より平戸に招いた陶工たちに作らせたのがはじまりとされる三川内焼。別名「平戸焼」とも言われていますが、良質の土に恵まれず辿り着いた地が三川内でした。

その後、江戸時代より平戸藩の御用窯として、青磁、白磁、染付、錦手、彫刻物など多様な技を極め完成度の高い作品を作り続けていきました。三川内焼の伝統的な絵柄である「唐子絵」は、将軍家への献上品として「献上唐子」と言われた時期もあり、他の窯で焼くことを許されない、お止め焼きとされました。

そんな背景を持つ唐子絵は、現在でも代表的な絵柄として後世に受け継がれています。

現川焼(うつつがわやき)

現川焼は長崎県で焼かれているやきものです。1692年(元禄5年)現川村で焼かれたのがはじまりとされます。京焼風で、茶褐色の器肌に刷毛目(はけめ)が施され、また白や鉄、呉須(ごす)などの絵付けなどの特徴があります。1700年代に廃窯、明治期に築窯、そして廃窯と繰り返しますが、陶工・十二代横石臥牛(よこいしがぎゅう)により再興しました。

現川焼は長崎県で焼かれているやきものです。1692年(元禄5年)現川村で焼かれたのがはじまりとされます。京焼風で、茶褐色の器肌に刷毛目(はけめ)が施され、また白や鉄、呉須(ごす)などの絵付けなどの特徴があります。1700年代に廃窯、明治期に築窯、そして廃窯と繰り返しますが、陶工・十二代横石臥牛(よこいしがぎゅう)により再興しました。

【26】熊本県

高田(八代)焼(こうだ(やつしろ)やき)

高田焼は上野焼の歴史にはじまります。上野焼が開窯後、細川家が豊前から肥後(熊本)に国替えとなり、李朝の陶工・尊楷(上野喜蔵高国と改名)やその子供たちが八代郡高田村に移り開窯、明治に至るまで代々細川家の御用焼として栄えました。

別名「八代焼」とも呼ばれています。

高田焼は上野焼の歴史にはじまります。上野焼が開窯後、細川家が豊前から肥後(熊本)に国替えとなり、李朝の陶工・尊楷(上野喜蔵高国と改名)やその子供たちが八代郡高田村に移り開窯、明治に至るまで代々細川家の御用焼として栄えました。

別名「八代焼」とも呼ばれています。

朝鮮高麗時代に発達した象嵌(ぞうがん)の技法は高田焼の特色となっており、伝統を伝え続けています。

【27】大分県

小鹿田焼(おんたやき)

小石原焼(こいしわらやき/福岡県)の陶工を招き1705年に開窯した小鹿田焼は、当初から日用雑器を焼き続けています。親から子へと伝える一子相伝の製法で技法を守り続け現在は無形文化財に指定されています。

小石原焼(こいしわらやき/福岡県)の陶工を招き1705年に開窯した小鹿田焼は、当初から日用雑器を焼き続けています。親から子へと伝える一子相伝の製法で技法を守り続け現在は無形文化財に指定されています。

開窯当初からある黒木、柳瀬、坂本家の子孫からなる窯元は現在10軒になります。民芸運動の父・柳宗悦が紹介、陶芸家バーナード・リーチの評価により知名度を獲得しますが、スタイルは変わることなく集落全体で守り続けてきました。

鉄分を多く含んだ土からなる黒色の器肌には独特の装飾が施され、素朴さと力強さのある表現は目を惹くものがあります。

【28】鹿児島県

薩摩焼(さつまやき)

薩摩焼は400年前、薩摩藩主・島津義弘が朝鮮の陶工を連れ帰ったことからはじまります。日本へ帰国途中、3隻の船は嵐に会い別々の場所へ漂着、その場所でそれぞれ開窯しました(堅野系(藩窯)、苗代川系(民窯)、元立院系(民窯)、龍門寺/龍門司系(民窯))。

薩摩焼は400年前、薩摩藩主・島津義弘が朝鮮の陶工を連れ帰ったことからはじまります。日本へ帰国途中、3隻の船は嵐に会い別々の場所へ漂着、その場所でそれぞれ開窯しました(堅野系(藩窯)、苗代川系(民窯)、元立院系(民窯)、龍門寺/龍門司系(民窯))。

薩摩焼は大きく2種類に分かれます。一つは「白もん(白薩摩)」で、江戸時代には藩主の御用品として焼かれ一般にはお目にかかれない芸術品。

もう一つは「黒もん(黒薩摩)」で、庶民の生活に溶け込んだ日用雑器。特徴は黒もんにあり、三彩(3色の釉の流しかけ)、蛇蝎(じゃっかつ・釉の表面にひび割れ)、鮫肌(釉の表面に細かい粒状の凹凸)といった独自の技法があります。

優美な白と親しみのある黒はそれぞれの道を歩んできましたが、それは薩摩焼の魅力の一つにもなっています。

【29】沖縄県

壺屋焼(つぼややき)

壺屋焼は主に沖縄県那覇市で焼かれているやきものです。沖縄ではやきもののことを「やちむん」といい、その代表となるのが壺屋焼です。沖縄のやきものは1300年代より大陸から伝承されていましたが、壺屋焼はその数世紀後からはじまります。

壺屋焼は主に沖縄県那覇市で焼かれているやきものです。沖縄ではやきもののことを「やちむん」といい、その代表となるのが壺屋焼です。沖縄のやきものは1300年代より大陸から伝承されていましたが、壺屋焼はその数世紀後からはじまります。

大きく2種類に分かれ、焼き締めの「荒焼(あらやき/あらやち)」と、釉を施した「上焼(じょうやき/じょうやち)」があります。人々の生活や信仰とも深い関わりを持ち、カラカラ(細い口で酒を注ぐ)、按瓶(あんびん/釜に水を入れる)、抱瓶(だちびん/三日月のような形で腰にさげて使う酒器)、シーサー(魔よけの獅子)などがあり、力強い絵付けが特徴的です。

昭和頃に一時衰えを見せますが、人間国宝金城次郎が読谷村(よみたんそん)へ移窯し、そこに陶芸家たちも移住、現在はその地が新たなやきものの里になっています。

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

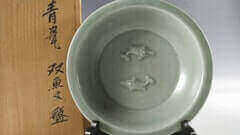

書道具 陶磁器

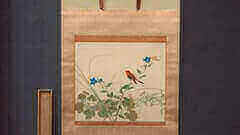

陶磁器 掛け軸・書画

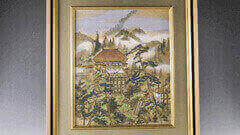

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画