唐木の家具

「唐木(からき)」はもともと奈良時代の遣唐使が(唐を経由し、)日本に持ち込んだ木に由来して「唐木」と呼ばれていますが、実際は熱帯地方から輸入される木の総称として使われています。

「唐木(からき)」はもともと奈良時代の遣唐使が(唐を経由し、)日本に持ち込んだ木に由来して「唐木」と呼ばれていますが、実際は熱帯地方から輸入される木の総称として使われています。

唐木は平安時代以降には貴族の家具や調度類などの素材として使用されるようになり、細かい細工を施した品々は「唐木細工」と称され、専門的な技術を持つ「指物師(さしものし)」たちの手によって次第に発展し、現代でも江戸指物や大阪指物など、伝統工芸の技として受け継がれています。

また「紫檀(したん)」「黒檀(こくたん)」「鉄刀木(たがやさん)」はその重厚な材質から、唐木の三大銘木として古くから高級品として珍重されています。

他、唐木には「白檀(びゃくだん)」「花梨(かりん)」などの木も含まれます。

亀文堂(きぶんどう)の鉄瓶

蝋型鋳造(ろうがたちゅうぞう)法は、蝋の特性を生かした鋳金(ちゅうきん)の一技法です。日本では飛鳥、奈良期に、この技法による小金銅仏などが作られてきました。

蝋型鋳造(ろうがたちゅうぞう)法は、蝋の特性を生かした鋳金(ちゅうきん)の一技法です。日本では飛鳥、奈良期に、この技法による小金銅仏などが作られてきました。

1813年に京都で生まれた亀文堂では、幕末から昭和初期に蝋型鋳造によって鉄瓶を製作し、自然や山水をモチーフとした浮彫り模様の鉄瓶が高い評価を受け、亀文堂の鉄瓶は広く知られるようになりました。

さらに技術を発展させ、蝋型鉄瓶の本体や弦、摘みに、銀の象嵌細工を施すなど工夫を重ね、高級鉄瓶としても評価されるようになります。

近年でも鉄瓶、茶釜、火鉢、文房具などは美術品として重宝され、日本だけでなく、中国、台湾など、東アジアの骨董品愛好家の方にも強く支持され、高値で取引されています。

坂倉言之進照包(さかくらごうのしんてるかね)の刀

坂倉言之進照包は、元は美濃の照門(てるかど)の門弟であるとされ、後に大坂に出ると、越後守包貞(えちごのかみかねさだ)に師事し、娘婿となります。

坂倉言之進照包は、元は美濃の照門(てるかど)の門弟であるとされ、後に大坂に出ると、越後守包貞(えちごのかみかねさだ)に師事し、娘婿となります。

また、包貞の養子として二代越後守包貞を襲名しますが、初代の実子が成人したことで銘を譲り、延宝8年(1680年)より「坂倉言之進照包」と改銘しています。

切れ味の優れた刀を指す「大業物(おおわざもの)」の作り手としても知られています。豊臣秀吉による大阪城の築城を期に商業都市として大きく発展した大坂には、当時多くの刀工が集まり、それらの作品は「大坂新刀」と呼ばれ、照包も大坂新刀の名工と称されると共に「大坂新刀の三傑」と讃えられています。

「津田助広(つだすけひろ)」「井上真改(いのうえしんかい)」「一竿子忠綱(いっかんしただつな)」は特に有名な名工です。

脇息

脇息(きゅうそく)は、座った際に脇に置き、肘をかけ、身体をもたれさせて安息するための道具です。肘掛(ひじかけ)や几(おしまずき)とも呼ばれます。現在では時代劇や囲碁・将棋の対局で見られますね。

脇息(きゅうそく)は、座った際に脇に置き、肘をかけ、身体をもたれさせて安息するための道具です。肘掛(ひじかけ)や几(おしまずき)とも呼ばれます。現在では時代劇や囲碁・将棋の対局で見られますね。

奈良時代では挟軾(きょうしょく)と呼ばれ、正倉院に資料が遺されておりますが、それは膝の前に置き,肘をついて寄りかかるものでした。脇息と呼ばれるようになるのは平安時代以降、脇に置くようになるのは近世以降とされます。

材質は木製や紫壇(したん)、竹など。形も湾曲したものもあり、また女性用では寄懸り(よりかかり)という引出しが付いた箱型の脇息もありました。

銅鏡と鏡台

人々の生活品の一つである鏡。特に女性には欠かせない道具としてあげられるのではないでしょうか。

人々の生活品の一つである鏡。特に女性には欠かせない道具としてあげられるのではないでしょうか。

鏡は、中国で使用されていた銅鏡(どうきょう)から伝わります。現在のガラス製になったのは明治時代あたりから。当初は呪術や祭祀用として使われていましたが、平安時代から貴族の間で化粧をする習慣が始まり使用されるようになりました。

また鏡台(きょうだい)もこの頃より現れます。鏡を立てかけるくらいの簡素な作りから、化粧道具が入る箱、引出しなどが付き、現在のような形になるのは室町時代になってからとされます。さらに鏡が台に固定され、椅子も付属した「ドレッサー」は昭和に入ってから普及しました。

西洋風な作りや意匠を凝らしたものもありますが、身だしなみを整えるという目的は今も昔も同じです。

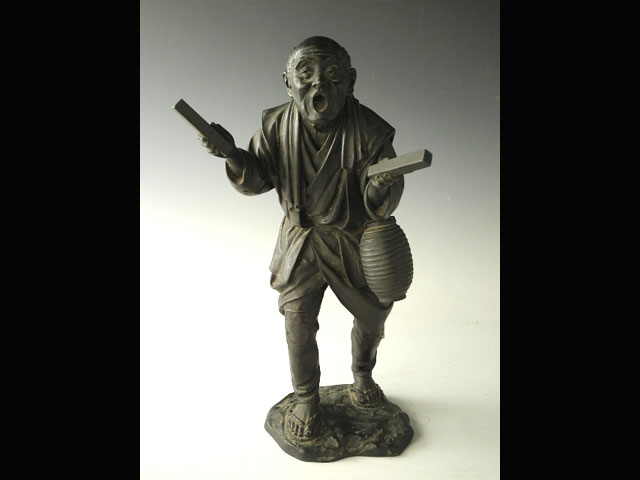

銅製置物

「火の用心、マッチ一本火事の元~」

と聞こえてきそうなこの表情。

「火の用心、マッチ一本火事の元~」

と聞こえてきそうなこの表情。

今にも動き出しそうですね。

このおじさんがおそらく発している「火の用心」は江戸時代から使われていた言葉とされます。

現在もたびたび見られる夜回りもその時代からあった模様。

掛け声も「戸締り用心、火の用心」や「火の用心、タバコの吸い殻火事の元」など時代や地域により変わっているようです。

徐々に寒さが増すこの時期、火の始末も心がけたいですね。

櫛と簪

芸妓や舞妓がする髪飾り以外に、一般ではなかなか見られなくなった櫛(くし)と簪(かんざし)。つい100年ほど前までは女性の身だしなみの一部として、またはおしゃれアイテムとして身に付けていました。

芸妓や舞妓がする髪飾り以外に、一般ではなかなか見られなくなった櫛(くし)と簪(かんざし)。つい100年ほど前までは女性の身だしなみの一部として、またはおしゃれアイテムとして身に付けていました。

現在もその類はありますが、少し形や姿は変化しています。古くから用いられていましたが、飾りものだけではなく祈祷や信仰などの道具でもあったとされます。

それまで垂らしていた女性の髪型は江戸時代になり、結い上げに変わります。その為、櫛や簪の需要性は高くなっていきました。

漆(うるし)やべっ甲などの素材に蒔絵や青貝を施した装飾性豊かな姿になり、髪飾りとして女性の魅力の一つになっていったのです。

金蒔絵の重箱

現在の家庭ではお正月や運動会などのハレの日に登場することも少なくなっているのではないでしょうか?

現在の家庭ではお正月や運動会などのハレの日に登場することも少なくなっているのではないでしょうか?

重箱は主食以外でもお菓子などを入れて客人を迎え、さりげなくお出しするという活用法もあります。

素材は主に木製で漆(うるし)を塗っていますので、耐久性や防腐効果も期待できる実は万能道具だったりします。外側には蒔絵(まきえ)などが施されたさまざま文様があり、目でも楽しませてくれます。少々格式高いイメージの重箱ですが、活用次第では普段使いでも用いることのできる道具です。

ーーーーーーー

蒔絵 :

漆工芸の一種

器の表面に漆で文様を描き、金属粉(金や銀など)や色粉を蒔きつけて付着させる

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

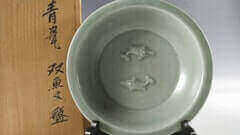

書道具 陶磁器

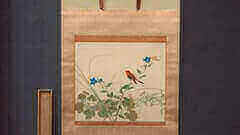

陶磁器 掛け軸・書画

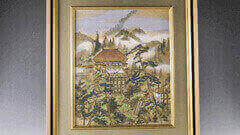

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画