「籠」の花入

竹や籐(とう)、藤づるなどを編んで作られた花入れで籠の形をしたものを総称して「籠花入れ」と呼んでいます。(竹籠、籐籠など)

籠花入れは軽くて涼しげな姿から風炉の時季によく使用されますが、名品や時代ものは季節を問わず使用されています。籠花入れは大きく唐物籠(からものかご)と和物籠(わものかご)に分けられます。唐物籠は炉の時季にも用いられ、和物籠は利休時代以降多く用いられるようになりました。

「籠」の花入の形

- 唐物籠(からものかご)… 室町時代に船で運ばれた宋・元代のものです。細かなデザインが施され、変化に富んだ口造り・胴・裾・手のつけかたなどの編み方が精巧で、芸術作品ともいえる造形をしています。

- 宗全籠(そうぜんかご)… 久田宗全(ひさだ そうぜん)自作の代表的な好み。女竹を使用し、底を長四角に、口は丸く編み上げて、口縁は真竹を廻して藤で止めます。

手のない籠花入は仙叟宗室(せんそう そうしつ)好みです。 - 唐人笠(とうじんがさ)… 最々斎竺叟(さいさいさい じくそう)好みの、籐を用いた唐人のかぶる笠に似た形の花入れ。

- 桂籠(かつらかご)… 胴が大きく張って丸みを帯び、口が窄(すぼ)んだ形をしています。利休が桂川の漁夫の魚籠(びく)から連想してつくったと伝えられています。

鵜籠(うかご)… 鵜飼の鵜を入れて置く籠を連想して創られました。淡々斎の嗜好。

鵜籠(うかご)… 鵜飼の鵜を入れて置く籠を連想して創られました。淡々斎の嗜好。- 繭籠(まゆかご)… 淡々斎好で、兵庫県有馬の竹細工で編まれた繭形の籠。繭籠は本来、繭を取るときに使用する籠です。

- 加茂川籠(かもがわかご)… 又玅斎(ゆうみょうさい)好みの籠花入れ。京都の加茂川に並べられていた砂利などを入れた護岸用の蛇籠(じゃかご)からイメージされました。

- 時雨籠(しぐれかご)… 圓能斎鉄中(えんのうさい てっちゅう)好みの釣花入のひとつで、平竹組の傘を逆さにしたような形をしています。

「唐物籠」の種類

「霊昭女(れいしょうじょ)」「牡丹籠(ぼたんかご)」

織部伝来の「手付籠(てつきかご)」「南京玉入籠」「臑当籠(すねあてかご)」「芭蕉籠(ばしょうかご)」「舟形藤釣」

津田宗達所持の「藤組四方耳付籠」

西本願寺伝来の「木耳付籠」

紹鴎所持の「瓢籠」「大黒袋籠」などが有名です。

「和物籠」の種類

利休好みの「鉈鞘籠」「桂川籠」「魚籠」「楓籠」、宗旦好の「虫籠」「栗籠」

宗徧好の「梅津川籠」

宗全好の「宗全籠」「蝉籠」「振々籠」「掛置籠」など。

江戸時代の中期以降

碌々斎(ろくろくさい)好「宮島籠」「大津籠」「飛騨籠」

惺斎(せいさい)好「千鳥籠」「江ノ島サザエ籠」「南紀檜手付籠」

不見斎 石翁(ふげんさい せきおう)好「若狭籠」

認得斎 ( にんとくさい ) 好「蛇の目筒籠」

松平不昧(まつだいら ふまい(松平治郷))好「竹の節籠」

玄々斎 精中(げんげんさい せいちゅう)好「末広籠」「鶴首籠」

圓能斎 鉄中(えんのうさい てっちゅう)好「藤組芋頭」「時雨籠」「花摘籠」

淡々斎(たんたんさい)好「泉声籠」「宝珠籠」「繭籠」

最々斎 竺叟(さいさいさい じくそう) 好「唐人笠籠」

又玄斎(ゆうげんさい) 好「立鼓籠」

鵬雲斎(ほううんさい) 好「烏帽子籠」「寿籠」などがあります。

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

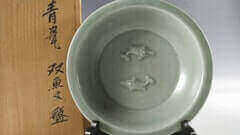

書道具 陶磁器

陶磁器 掛け軸・書画

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画