茶道の始まりは中国の書物「茶経」からと言われています。唐の時代に書かれた「茶経」には茶のたて方や飲み方といった基本的な事から、茶の木の育て方や歴史など、茶に関する様々な事が書かれています。

日本には平安時代、遣唐使によって茶の製法・飲む習慣が伝えられました。

茶道というと茶聖として知られる「千利休」がとても有名ですが、茶道と茶道具の歴史の始まりは千利休が活躍した安土桃山時代よりもずっと古く、平安時代に産声を上げました。

では誰によって茶道・茶道具の歴史が始まったのか?

実は日本臨済宗の開祖「栄西」により始められたのです。栄西は当時建仁寺というお寺で「四頭茶会」という茶会を開いていました。その時既に、茶道具一式の中にある香炉・花瓶・燭台・茶碗が用いられて掛軸には水墨画が飾られており、正客と相伴客の設定もされていました。

しかし茶道具に価値が見出されてきたのはこの少し後、室町時代からになります。8代将軍足利義政が茶道具を収集し始めたのをきっかけとして、爆発的に茶道具が大流行したのは安土桃山時代のこと。安土桃山時代といえば「織田信長」は欠かすことの出来ない存在です。その織田信長を始めとした戦国大名・武将達がこぞって茶道具を収集し始めるのです。戦の恩賞に茶器が与えられ始めたのもこの頃からになります。質の良い茶道具をどれだけ持っているかがステータスになっていきました。

当時、千利休は織田信長の一茶頭でした。信長の死後、秀吉が天下を取ると同時に千利休も天下一の筆頭茶頭となります。その後、千利休は己の人生をかけ侘び茶を大成させます。千利休の情熱は茶道具にも変化をもたらします。それまで絶対的存在だった「唐物茶道具」を凌ぐ「和物茶道具」を千利休は創り出したのです。この「和物茶道具」が現在の茶道具に大きな影響を与えました。

平安時代~安土桃山時代にかけて使用された茶道具がもしもあなたの家にあった場合、想像もつかない位の高値がつくことは間違いないでしょう。

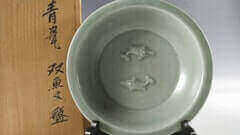

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

書道具 陶磁器

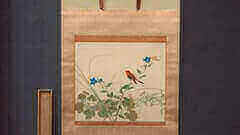

陶磁器 掛け軸・書画

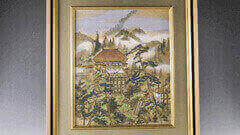

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画