五徳とは

炉や風炉の中に置いて釜を乗せる道具を五徳(ごとく)といいます。よく知られているのは鋳鉄製ですが、陶器製もあります。

炉や風炉の中に置いて釜を乗せる道具を五徳(ごとく)といいます。よく知られているのは鋳鉄製ですが、陶器製もあります。

一般の五徳は輪を上にして使用しますが、茶の湯の場合、五徳は輪を下にして(爪を上にして)爪の上に釜を置きます。

五徳の爪には様々な形があり、「長爪(ながづめ)」「鴨爪(かもづめ)」「薩摩屋形(さつまやがた)」「猫足(ねこあし)」「鬼爪(おにづめ)」など、爪の形から名付けられているものがあります。

炉用と風炉用で大きさが違い、風炉用はやや小さめです。

風炉 用

直径:7寸~8寸(約21.2~24.2cm)

高さ:3寸~3寸6分(約9.1~10.6cm)

炉 用

直径:9寸(約27.3cm)

高さ:5寸(約15.2cm)

風炉用の五徳

風炉には前土器(まえかわらけ)を立てるため、風炉用の五徳には据えたときに前にくる部分(輪)が欠けています。また、風炉用の五徳はひとつ爪を向こう側に置き、炉の基準となる四畳半切本勝手では炉の正面に向かい、右に爪の一本を左に向けて据えます。

風炉には前土器(まえかわらけ)を立てるため、風炉用の五徳には据えたときに前にくる部分(輪)が欠けています。また、風炉用の五徳はひとつ爪を向こう側に置き、炉の基準となる四畳半切本勝手では炉の正面に向かい、右に爪の一本を左に向けて据えます。

五徳命名の由来

山田 宗徧(やまだ そうへん)の「茶道要録(ちゃどうようろく)」には、仏書にある自在徳、熾盛徳(しじょう)、端厳徳(たんごん)、名称徳、吉祥徳、尊貴徳の六徳のうち、自在徳を除いた五徳を由来とすると記載されています。

山田 宗徧(やまだ そうへん)の「茶道要録(ちゃどうようろく)」には、仏書にある自在徳、熾盛徳(しじょう)、端厳徳(たんごん)、名称徳、吉祥徳、尊貴徳の六徳のうち、自在徳を除いた五徳を由来とすると記載されています。

ただし、他の説もあり、火所(くとこ)、火床(ことこ)がなまって「ごとく」と称したともいわれています。

炉では釣釜にした場合や、自在を使った場合には五徳を使用しません。また、炉、風炉とも透木を用いたときや切掛風炉などでも五徳は使用しません。

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

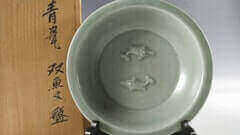

書道具 陶磁器

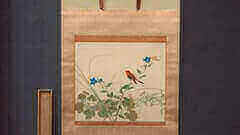

陶磁器 掛け軸・書画

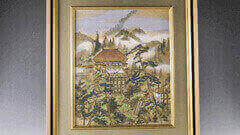

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画