花押(かおう)と銘(めい)

製作者のサインや、製作者を証明する書付として、シンボル(花押)や名前(銘)を記載することがあります。現在でも製作物に名前を入れることがありますが、古来から日本は花押や銘によって本人であることの証明をしてきました。茶碗や花瓶、なつめなどの他、戦国武将が書状をしたためる際にも、本人の書状であることを証明するためにサインをします。

花押(かおう)

「花押」は自身が製作した、または製作者を証明する人が用いる記号や符号で、「自署を図案化した特殊な署名」です。花文様に似ていることから「花押」と呼ばれているとされ、中国で発祥したもので、日本では平安時代頃から使われてきました。

花押の形状は特殊で、他人が真似をすることは難しいと言われています。そのため、自分が書いた、もしくは承諾したことを証明する役割を果たします。花押があるかないかで、本人の正式なものかどうかを判別でき、これは骨董品の真贋を判断する際にも確認します。

「花押」の作り方

花押は多種多様で、一般的な花押は名前の漢字一文字の草書の書体から作ります。

戦国武将の毛利元就の花押は上半部に「元」の字が使用されています。

漢字をそのまま使う他、回転させたり裏返しにするパターンがあります。織田信長は花押を度々変更し、内1つには「長」の文字を裏返しにして使われているものがあります。回転や裏返しの部分は、書き慣れていないと再現が困難なため、偽造防止にも役立ちます。

時代が変わるとともに、自身の好きな文字やこだわりのあるものが使われるようになりました。織田信長の花押の1つに、「麟」を変形させたとされるものがあります。織田信長には幼名なども含め「麟」は登場しませんが、伝説の動物「麒麟」から取ったとされ、平和への理想を象徴しているのではないかとする説があります。

文字ではなく動物をモチーフとした花押を用いる人もいます。伊達政宗の花押は鳥のセキレイの姿を署名にしました。

また、一族で同じ様式を継続して用いてきたケースもあります。北条氏や足利氏、徳川氏などに見られます。

花押は平安や戦国時代の武士や貴族だけでなく、西郷隆盛や勝海舟など明治時代にも使われています。

現在の花押

現在、花押は政治の分野で見られ、閣議決定された案件について、各国務大臣が閣議書に署名して、意見の一致を確認しますが、この署名は「花押」とも表記されています。花押は今も活用されているのです。

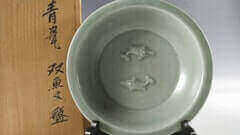

例)なつめに入れられた花押(かおう)

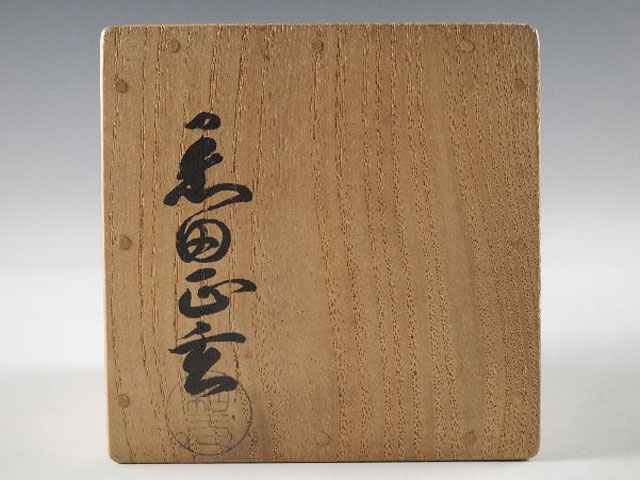

千家十職 黒田 正玄 棗

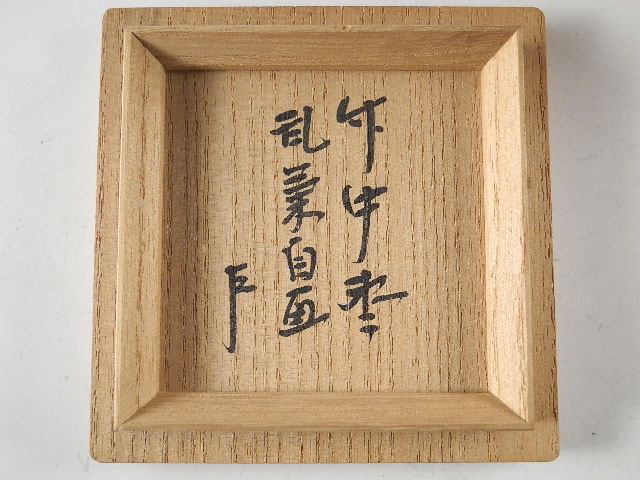

千家十職 黒田正玄 銘

即中斎 書付 銘

即中斎 書付 花押

【千家十職 黒田 正玄 棗】の写真は、製作者の銘、書付、共箱が揃った作品例です。

【千家十職 黒田正玄 銘】は、蓋に棗(なつめ)の製作者である「黒田 正玄」の銘が記載されています。

【即中斎 書付 銘】は、即中斎の銘が書かれています(書付)。

【即中斎 書付 花押】の写真は、書付をした即中斎の花押が記されています。

このように、製作者本人の花押だけでなく、書付を行った人の花押が記される作品もあります。

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

書道具 陶磁器

陶磁器 掛け軸・書画

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画