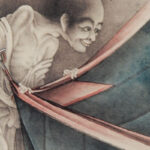

江戸時代中期の絵師「丸山応挙」は足の無い幽霊を描いた最初の人と言われ、この「幽霊図」こそが日本で最初に描かれた足の無い幽霊だとされています。

東京都台東区にある全生庵に応挙作と伝わる幽霊画が所蔵されています。

応挙の作品だと云われる幽霊画は多いものの、実はカリフォルニア大学所蔵の一作品以外のほとんどは直筆だと断定されてはいません。落款の入っていないものや弟子による模写であろうと推測されているものが多いためです。しかも、この絵が「幽霊」であるとは応挙が言った記録も残ってはいないのです。

「お雪の幻」とも呼ばれるこの絵のモチーフ。

実は若くして亡くなった応挙の先妻ではないかと云われています。

ではなぜ「幽霊」と伝わったのでしょう。

亡くなった妻を思い出して具現化するのであれば、白装束を着た髪の乱れた足の消えかかった絵を描くでしょうか。愛する人を想うのであれば健康だった時のイキイキとした妻を描いて残したいようにも思いますね。

応挙はいつでもスケッチに取り掛かれるように常に写生帖を持ち歩いていたと云われ、応挙が残した昆虫や植物の絵は見たものをそのまま捉えています。

写生が応挙の本領であることがうかがえることから、幽霊というモチーフは、それら写生からは切り離された不自然さがあるため、この幽霊図も想像ではなく応挙が先妻の生前の姿を描いたものではないか?という説があります。

さて、このように髪を乱して白装束を着て、足元が消えかかった状況とはどんなシチュエーションでしょう。

一説には、白装束は寝間着、病気でふせっていたことを考えれば髪が乱れたままなのも仕方ありません。

では消えかかった足元は?

例えば…

病気の妻が夜中にそのままの姿で立った時、足元のお香や蚊取り線香などをたいた煙が漂い、足元が霞んで見えにくかったのでは…

幽霊のような雰囲気を持つこの絵画は、妻の気配を感じて目を覚ました応挙が見た光景だったのではないか。応挙らしさを想像して、そんな説も語られているのです。

そう思うと、この幽霊図は怖いというよりも切なくなる作品ですね。

でもよく見ると…

顔立ちが少し日本人とは違う印象がありませんか?

応挙の描く幽霊の顔は中国の人相学から万人の顔に似るように作り上げられているとも伝わっており、歴史上の人物をイメージして描く際にもこの手法を使用していたとのこと。

この絵の顔もその技法が用いられていることから、やはり実在の妻そのものではなく、「妻をモチーフにした幽霊」との見方が強くなっているようです。

落語にも登場!骨董屋の幽霊

幽霊図が落語の題材になったこともあります。

掛け軸から抜け出た幽霊が古道具屋の主人と一緒にお酒を飲んで酔ってしまいます。

これでは掛け軸を納品できない!

困った主人は買主への釈明をどうしようかと、あたふたするのでした。

ちょっと可愛いので紹介します

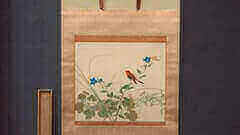

こちらは葛飾北斎の幽霊図の一枚。

こちらの幽霊も足が無いのですが、なんとなく…可愛いくて^^

茶道具・茶碗

茶道具・茶碗 煎茶道具

煎茶道具 華道具

華道具 書道具

書道具 陶磁器

陶磁器 掛け軸・書画

掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画

絵画 日本画・洋画 彫刻

彫刻 中国骨董

中国骨董 ガラス製品

ガラス製品 翡翠

翡翠 珊瑚

珊瑚 刀剣・日本刀

刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧

甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管

根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋

囲碁・将棋 香木

香木 西洋アンティーク

西洋アンティーク 金銀製品

金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品

錫・銅・ブロンズ製品 古書

古書 壷・甕

壷・甕 盆栽鉢・植木鉢

盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢

水盤・砂鉢 版画

版画